-

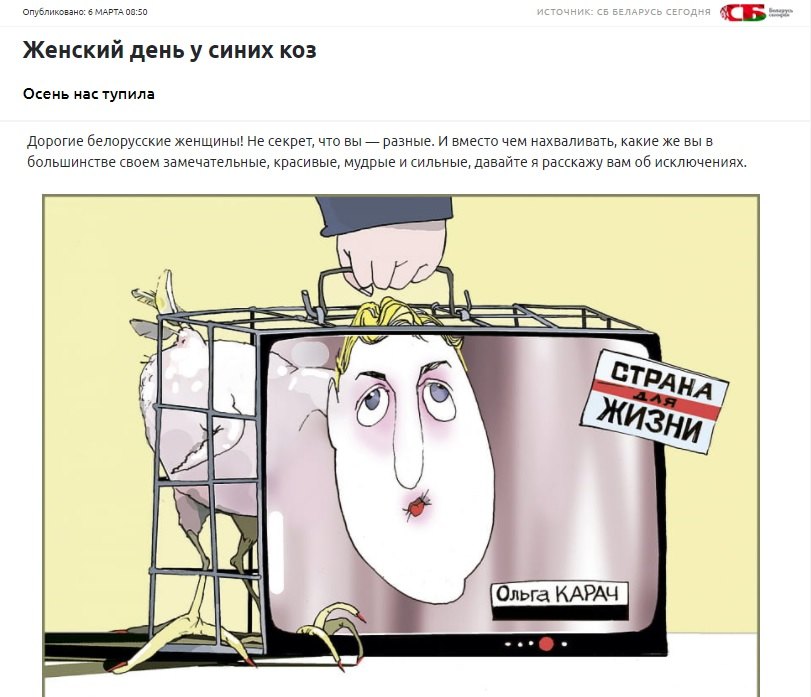

Im Dschungel der Entmenschlichung

Ratten, Ziegen, Kröten: Staatsmedien in Belarus diffamieren Oppositionelle gerne als Wesen aus der Tierwelt. The Village gibt einen Einblick.

-

„Der Zusammenbruch könnte unerwartet kommen“

Warum der große Protest am Tag der Freiheit ausblieb und warum Lukaschenko keine Antworten auf die Krise hat, analysiert Alexander Klaskowski.

-

Schwarze Flecken im System

Angriffe auf das Zentrum der Macht: Alexander Lukaschenko reagiert auf Korruptionsvorwürfe mit aggressiven Abwehrreflexen. Eine Analyse von Waleri Karbalewitsch.

-

Bidens Bärendienst

Denken Sie, Putin ist ein Killer? Das tue ich, antwortet Joe Biden. Und spielt damit vor allem der russischen Wir-sind-von-Feinden-umzingelt-Propaganda in die Hände, meint Iwan Dawydow.

-

„Ich soll dich mit allen Mitteln brechen“

Immer wieder wird von Misshandlungen in russischen Gefängnissen berichtet. Nun gelangten Videos an die Öffentlichkeit, die auch eine mutmaßliche Vergewaltigung in einem Gefängniskrankenhaus in Saratow zeigen. Drastische Szenen von Folter…

-

Mit System gegen das System

Die Initiative BYPOL macht mit ehemaligen Mitarbeitern aus den Sicherheitsstrukturen gegen Lukaschenko mobil – wer steckt hinter dem Projekt?

-

Abseits der Norm

Träume und Hoffnung: Die Fotografin Julia Autz hat in Belarus junge Menschen getroffen, die unter Lukaschenko groß geworden sind und die sich nach einem selbstbestimmten Leben sehnen.

-

Bystro #22: Twitter gedrosselt – wie, warum, weshalb?

Die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor verlangsamt Twitter. Warum ausgerechnet jetzt? Und ist das legal? Ein Überblick von Meduza in fünf Fragen und Antworten.

-

Warten auf den Tag der Freiheit

Vereint im Zwang der Umstände: die belarussische Journalistin Irina Chalip über das Bündnis zwischen Putin und Lukaschenko.

-

Was war da los? #3

Vor 30 Jahren kamen am 10. März 1991 eine halbe Million Menschen zu einer Demonstration auf dem Maneshnaja Ploschtschad, mitten in Moskau und nah am Kreml. Michail Schneider, einer der damaligen…

дekoder | DEKODER

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung