-

Mediamasterskaja #2: „Allein die Wahrheit zu sagen, ist politisch“

Der russische Journalist Maxim Trudoljubow und sein belarussischer Kollege Alexander Klaskowski über die Frage: Was macht es mit dem Journalismus, was macht es mit der Objektivität, wenn unabhängige Medien unter…

-

„Es war ein richtiger Kampf“

In Sibirien wüten heftige Waldbrände, auch Freiwillige sind bei den Löscharbeiten dabei. Die Novaya Gazeta hat mit einem von ihnen gesprochen. Das Interview gibt Einblick in die Arbeit und das…

-

„Die zwei slawischen Autokratien leugnen den Lauf der Zeit“

Wo stehen Belarus und Russland 30 Jahre nach Fall des Eisernen Vorhangs? Welche Zukunft gibt es für sie? Und hat der Westen als Vorbild ausgedient? Ausschnitt aus einer Debatte mit…

-

Putins Kampf gegen das „Anti-Russland“

Russland hat die selbst ernannten Volksrepubliken DNR und LNR als unabhängig anerkannt. Konstantin Eggert sah eine solche Entwicklung bereits voraus, als Putin vergangenen Sommer einen Aufsatz über die historische Einheit…

-

Auf dem Weg in die volle Kontrolle?

Gezielt gehen die belarussischen Machthaber gegen Medien, Journalisten, Aktivisten und zivilgesellschaftliche Organisationen vor. Pawljuk Bykowski analysiert die neuerliche Repressionswelle.

-

Bystro #25: Warum sind deutsche NGOs in Russland „unerwünscht“?

Drei deutsche NGOs wurden in Russland Ende Mai zu „unerwünschten Organisationen“ erklärt. Warum ausgerechnet diese drei? Kommen noch weitere auf die Liste? Und was bedeutet die Stigmatisierung für die deutsch-russischen…

-

„Hinter den Vergiftungen gibt es ein System“

Bester Dokumentarfilm: Oscar für Nawalny – den Film über die Vergiftung des Oppositionspolitikers und die Spur zum FSB. Christo Grozev war maßgeblich an den Recherchen beteiligt. Hier spricht er über politische Giftanschläge in…

-

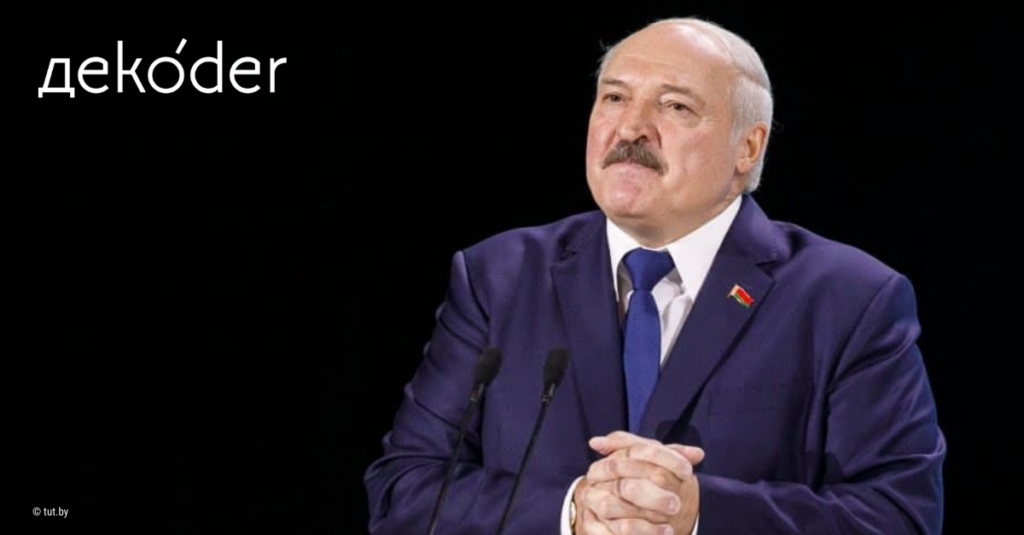

Wird Lukaschenko nervös?

Der belarussische Machthaber schließt die Grenze zur Ukraine, drängt das Goethe-Institut und den DAAD aus dem Land. Sind dies Reaktionen auf die EU-Sanktionen? Waleri Karbalewitsch analysiert mögliche Folgen der Strafmaßnahmen.

-

Covid: Die Russland-Variante

„Ich trink lieber einen Wodka!” – Trotz extrem hoher Coronazahlen ist die Impfbereitschaft in Russland sehr niedrig. Andrej Sinizyn auf Republic über ein zerrüttetes Gesundheits- und Vertrauenssystem (Archivtext).

-

Am Ende der Fahnenstange?

Alexander Klaskowski analysiert, wie die belarussischen Machthaber auf die neuerlichen Strafmaßnahmen der EU reagieren könnten.

дekoder | DEKODER

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung