-

Thomas Mann, russische Lesart

Warum befürworten intelligente, gebildete Menschen Autoritarismus, Diktatur oder Krieg, fragt Maxim Trudolubow und liest Thomas Manns Betrachtungen eines Unpolitischen. Darin findet er erstaunliche Parallelen zum Konservatismus im Russland von heute.

-

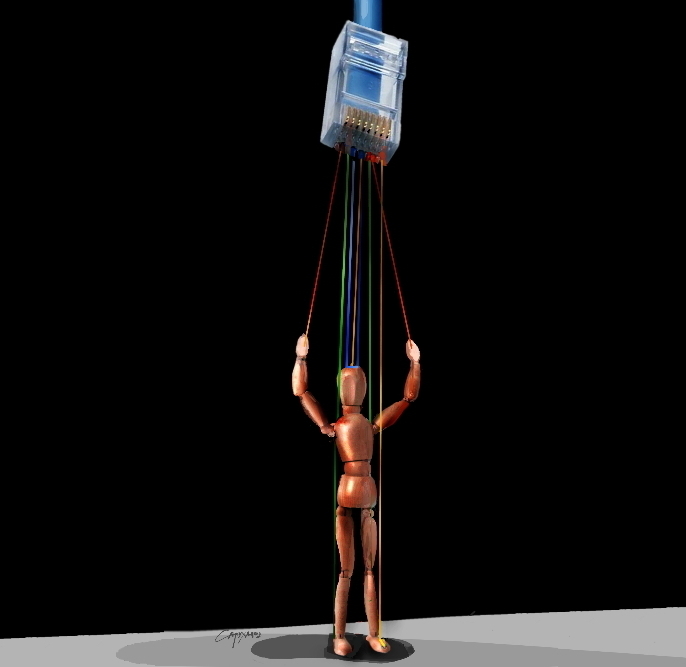

Great Firewall of Russia?

Nach der Wahl ist vor der Wahl? Vor allem habe die Dumawahl 2021 gezeigt, wie massiv Überwachung und Zensur des Internet sind, meint Kirill Martynow in der Novaya Gazeta. Und…

-

Europas Energiewende – Russlands Systemkrise?

Wie die Krise in Russland näher und näher rückt – durch die Abkehr von fossilen Energieträgern in Westeuropa. Wirtschaftswissenschaftler Wladislaw Inosemzew warnt auf Znak.

-

DIE FREMDEN

Die belarussische Lyrikerin Tanya Skarynkina reist mit ihren Angehörigen nach Afrika, trifft auf den Weltenretter Tom Cruise und streitet mit Augustinus, um dem Geheimnis von Zukunft auf die Spur zu…

-

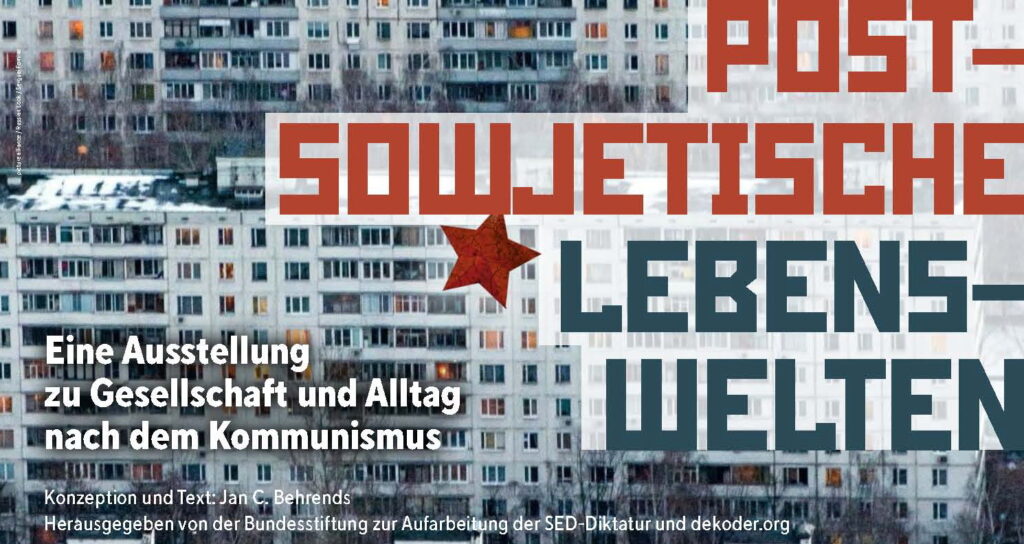

Postsowjetische Lebenswelten

Gesellschaft und Alltag nach dem Kommunismus – eine Ausstellung von dekoder und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

-

Internat

Rund 177.000 Menschen in Russland leben in geschlossenen psycho-neurologischen Einrichtungen, kurz PNI, oder einfach: Internat. Jelena Kostjuschenko verbrachte mehrere Wochen in einem davon, dekoder bringt Auszüge aus ihrer Reportage in…

-

Machtspieler

Zum fünften Mal treffen sich Putin und Lukaschenko innerhalb eines Jahres. Was hat der Kreml mit dem zuweilen unkalkulierbaren belarussischen Autokraten vor? Darauf versucht der Journalist Alexander Klaskowski eine Antwort…

-

Lavieren in Nahost

Wie in Afghanistan, wo Russland früh Gespräche mit den Taliban führte, kann Moskau auch in Nahost mit vielen unterschiedlichen Seiten an einem Tisch zusammenkommen. Doch statt einer effektiven Nahost-Strategie betreibe…

-

„So funktioniert weder das kluge noch das dumme Wählen“

Wie bei der anstehenden Dumawahl versucht wird, der Regierungspartei Einiges Russland die Mehrheit zu sichern – und etwa das „kluge Wählen“ zu vereiteln, zu dem Nawalnys Team aufruft: Die Novaya…

-

Strenges Schulregime

Bereits in der Schule sollen die Belarussen auf Linie gebracht werden – Irina Chalip über die militärisch-patriotische Erziehung im Bildungssystem ihres Landes.

дekoder | DEKODER

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung

-

Internat

Rund 177.000 Menschen in Russland leben in geschlossenen psycho-neurologischen Einrichtungen, kurz PNI, oder einfach: Internat. Jelena Kostjuschenko verbrachte mehrere Wochen in einem davon, dekoder bringt Auszüge aus ihrer Reportage in…