Russland und Belarus entschlüsseln

dekoder bietet Medien und Kompetenz: Wir bringen unabhängigen, russisch-, belarussisch- und ukrainischsprachigen Journalismus sowie wissenschaftliche Expertise aus europäischen Universitäten auf eine gemeinsame Plattform.

Foto: © Mykhaylo Palinchak

dekoder supporten

Hilf uns auch künftig einen freien Zugang zu unabhängigen Stimmen und Wissen aus Russland, Belarus, der Ukraine sowie dem Exil zu sichern.

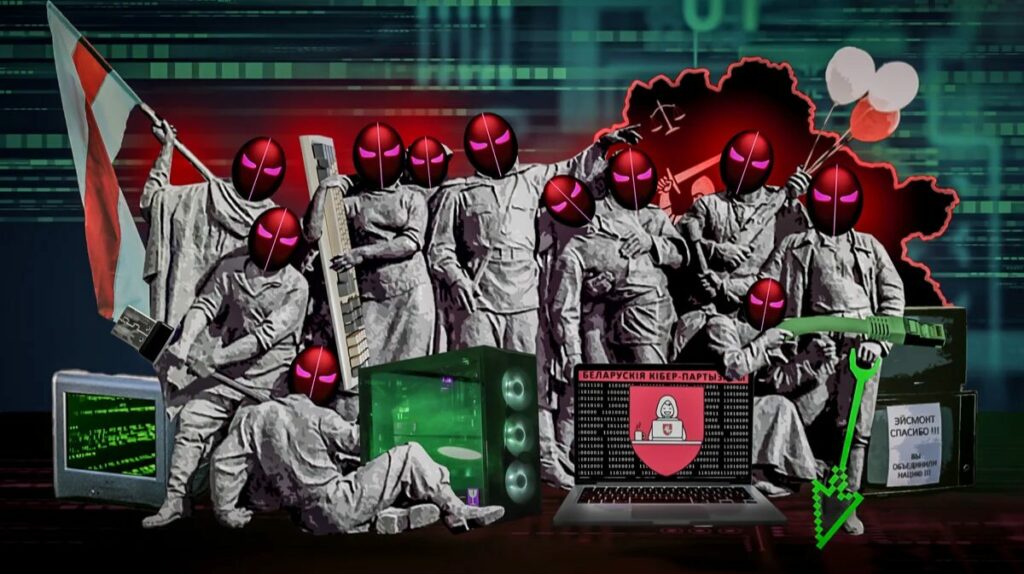

Foto © Siarhei Hudzilin

Exklusiv-Newsletter für alle, die in Beruf oder Studium fundierte Expertise zu Russland und Belarus bzw. dem Krieg in der Ukraine benötigen. Und besonders Neugierige.

Gnosen

Hintergrundtexte, die ein spezifisches Thema oder Phänomen knapp, lesbar und wissenschaftlich fundiert erklären. Gnose kommt vom griechischen gnosis – Erkenntnis.